對于撫養費用中的教育開支,目前法院觀點相對明確即一方只需負擔一般性的教育開支,對于另一方未經同意增加的額外教育開支例如留學費用、私立貴族學校的學費、補課費等高額費用不屬于需要承擔的撫養費范疇。對于本案中高昂的留學費用,法院即是認為該筆費用不屬于非強制性教育支出,且涉及重大經濟負擔,在未經雙方協商的情況下不予支持。

對于此類高額教育支出,最好是在離婚協議時雙方就直接明確具體數額,例如可以考慮直接約定“一年內多少萬元以內的教育開支由雙方共同負擔,一方提供相應票據及轉款憑證后,另一方應當在10日內將款項一半匯入另一方的指定賬戶。”對于留學費用,亦可以參照上述方式。

值得一提的是,法院對于離婚協議約定“直至孩子參加工作”認為該條款缺乏客觀標準,并將上述條款理解為是“直至子女具備參加工作的條件”。最終認定21周歲且大專畢業的婚生女已具備參加工作條件,因此無需再支付費用。據此,為避免約定不明,此類條款應當約定得更為具體。例如可以考慮約定為“直至孩子大學畢業(如未讀大學則至24周歲止,如孩子繼續攻讀研究生,則至研究生畢業之日止)”

案情簡介:

劉某(女)與李某(男)曾是夫妻,兩人于2003年6月生育一女名叫小李。

2019年9月,劉某和李某因感情不和協議登記離婚,并簽署了一份《自愿離婚協議書》。在該協議書上,兩人約定小李隨媽媽劉某共同生活,爸爸李某自2019年10月起每月支付1000元撫養費,截止時間為“直至孩子參加工作”。雙方還在《自愿離婚協議書》上約定“小李的教育、醫療、保險等大筆資金支出以男女雙方一人一半的方式承擔”。

離婚后,爸爸李某根據離婚協議的約定,每月按期支付小李的撫養費,直至小李大專畢業。2024年7月,已成年的小李決定前往國外留學,并收到了新加坡某大學的錄取通知書。但對于出國留學將產生的大額教育支出如何負擔,劉某和李某產生了爭議。

原告劉某認為,根據離婚協議中的相關約定,李某應當承擔女兒小李未來三年可能產生的留學及生活費用的一半,共計54萬元。

被告李某辯稱,小李目前21周歲,已經大專畢業,其已經根據離婚協議的約定,每月按期支付小李的撫養費,以及小李讀書期間教育費、醫療費等的一半,已經盡到了撫養義務。劉某執意讓小李出國留學,其并不贊同,在經濟條件上也已無力再承擔小李的留學費用,因此不同意劉某的主張。

?

法院觀點

本案的爭議焦點在于李某是否需要依《自愿離婚協議書》約定,承擔小李54萬元的出國留學教育費用。

根據《中華人民共和國民法典》第一千零六十七條的規定,父母對未成年子女或不能獨立生活的成年子女負有撫養義務。所謂“不能獨立生活的成年子女”系指尚在校接受高中及以下學歷教育,或者喪失、部分喪失勞動能力等非因主觀原因而無法維持正常生活的成年子女。本案中,雙方婚生女小李現已年滿21周歲且大專畢業,已經具備完全民事行為能力及獨立生活條件,顯然已經超出了法定撫養義務的范圍。

盡管原被告在《離婚協議書》中約定了“教育、醫療、保險等大筆資金以男女雙方一人一半的方式承擔”,但該條款的適用應以費用的必要性、合理性和協商一致為前提。本案中,原告主張的留學費用屬于非強制性教育支出,且涉及重大經濟負擔,需以雙方協商一致為前提,考慮到被告已明確反對小李出國留學,因此小李的留學費用不應由被告負擔。

另外,原被告在離婚協議書中約定“男方每月支付孩子生活費……直至孩子參加工作”,該約定不違反法律規定,且不違背公序良俗,應屬有效。但是,“是否參加工作”主要由子女主觀意愿決定,缺乏明確的客觀標準,故對該條約定應理解為“直至子女具備參加工作的條件”。本案中,雙方婚生女小李已年滿21周歲且已大專畢業,應當認為具備參加工作的條件。

索引案例:山東高法公眾號《離婚約定“教育費平攤”,成年子女的54萬留學費該不該出?》

]]>

不過,蔡律師的一名安徽當事人正因該爭議而被困于五年訟累中。他父親在鐵路局工齡有三十余年,其母無業。父親過世后,母親便用了父親的工齡優惠購買了一套房改房,后贈與了當事人的妹妹。

當事人認為,該房屋系利用父親工齡所購,應屬父母夫妻共同財產,母親無權單獨處分,故訴至法院,要求確認贈與行為無效。然而,一二審法院均駁回了他的訴訟請求。當事人無奈前來咨詢:他到底輸在哪了?是否還有申請再審的空間?

該案二審判決書明確指出:“自然人去世后喪失民事權利能力,無法再享有取得財產的資格,也包括共同共有房屋的資格。即使健在一方在后來房改購房中使用了已故配偶的工齡福利,訴爭房屋依然無法作為夫妻共同財產,應作為健在一方的個人財產。”

判決看似有據,也確實有部分法院持此觀點。然而在我們進行案例檢索時,卻發現五年前該中院審理過一個案情相似的案件,判法卻截然相反!

檢索到的案例中,林先生病逝后對遺產未進行分割。1995年期間,當地根據國家規定對本單位的公有住房進行房改。1996年3月,王女士用其與已故丈夫林先生共計71年工齡(王女士34年工齡、林先生37年工齡)購買了一套房改房。隨后其子女因繼承問題對該房性質產生爭議訴至法院,而后上訴至該中院進行二審。該中院認為:“房改房這種政策性優惠福利具有人身和財產雙重屬性,屬于財產性權益。職工生前沒有實際取得并不能就此否定其對這種財產性權益的擁有資格。根據房改政策,房改售房并不會因為一方死亡而受影響,在職工去世后,這種財產性權益通過配偶的購買行為轉化為房屋形態,將其工齡優惠折扣通過房價表現出來。因此,對于‘房改房’的權屬認定,不能割裂特定歷史時期國家房改政策的精神實質,忽視‘房改房’是從原有公有住房承租權轉化為所有權的承繼事實,以及只能以家庭為單位購買并使用夫妻雙方工齡折扣的優惠福利政策,不能簡單依據出資來源、購房時間以及房產證取得時間來確定“房改房”的權屬。綜上,生存配偶按照國家房改政策使用本人工齡和已故配偶生前工齡優惠后所購的‘房改房’,應認定為夫妻共同財產。”

該案中所購房改房用的是夫妻雙方的工齡優惠,能夠被認定為共同財產,而當事人案件中其母使用的全部都是父親的工齡優惠,甚至自己無業,所用購房款大概率也是來源于夫妻積蓄,如此卻被認定為是其母的個人財產!難道不自相矛盾么?溝通后得知,當事人先前已將該案例作為參考提交該中院,但法院未予采納,也未對觀點轉變給出任何合理解釋,直接維持了將房屋認定為母親個人財產的原判。

面對如此類案不同判,不僅當事人感到無所適從,蔡律師也深感無力。當事人拿著同一法院的生效判決作為依據,卻無法獲得同等對待,消耗的不僅是當事人的時間與金錢,更是他們對司法公正的信任。作為律師,我們理解法律適用的復雜性,但也希望法院能重視裁判尺度的統一。正因該類房屋性質缺乏明確的法律規定,同一法院對同類案件的先前判決才更應具有參考意義,否則司法公信力何以得到維持?

福州律師蔡思斌

2025年10月22日

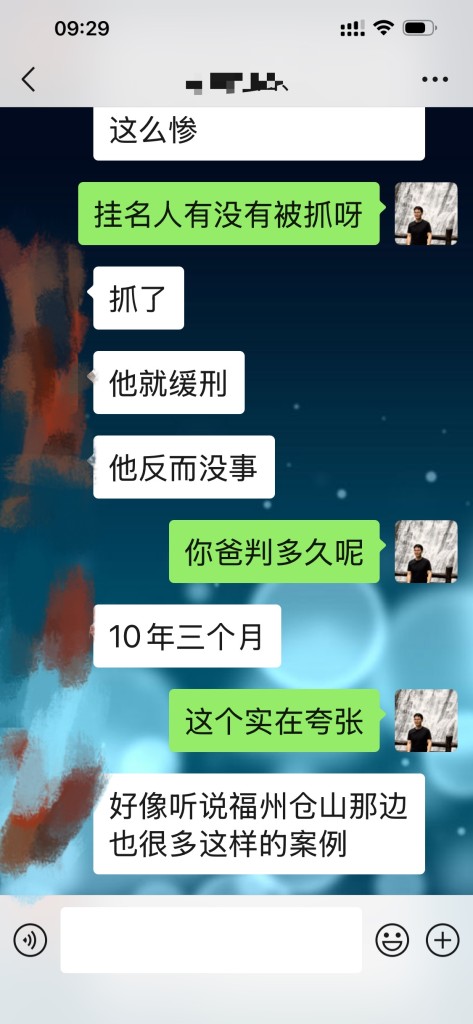

]]>夏某所述讓我甚是吃驚,他父親老夏自己聘請的律師,自己呈送案件材料將老夏親手送進監獄。

這是咋回事?

老夏不是福州本地人,但來福州經商很多年了。十幾年前他就在福州市晉安區水頭那邊買了塊地,建了一棟房子。

由于他不是當地村民,沒有本地戶口,該房屋沒有任何批建手續。不過,由于地處市區,該房屋大部用于出租,收益也頗為可觀。

七八年前,福州晉安水頭地塊拆遷。根據拆遷政策,由于他不具有當地戶口,且房屋沒有任何手續,他能獲得的拆遷補償微乎其微,大體可以按照建安成本五六百一平方獲得補償。不過這里面也是有空子可鉆的。如果他能找到當地村民來掛名代持該房屋,以村民名義簽署拆遷安置協議,則收益可以暴漲近二十倍。

后續當事人很自然地選擇當地村民掛名代持,去簽署相關拆遷安置協議。這牽涉到數百萬元利益,謹慎起見,雙方自然有簽署相關協議以明確掛名代持關系及拆遷收益真實所有人等內容。

結果遇人不淑,該掛名人雖然自身并無反悔意思,但因其自身債務糾紛,結果拆遷安置房屋被法院查封了。

這該如何是好?得,好吧,找個律師來應對。

該律師動作倒是非常迅速,立即以代持協議及購地建房等相關材料為依據向法院提起執行異議,認為該拆遷房屋的真實所有人是老夏,并非代持人,應該解除訴訟保全等。

老夏真是夠倒霉的。這個案件法官思維非常通透,雖然是民事法官卻具有刑事思維。他立刻敏銳發現這其中并非只是代持房屋如此簡單,而是涉及刑事詐騙,當事人已涉嫌偽造虛假材料騙取國家拆遷安置款了,于是將該案移送公安部門。

結果老夏以詐騙罪被判10年3個月,你說冤不冤。自己花錢請的律師,然后讓律師提交自己的涉案材料,親手將自己提溜進去了。這該怪誰了?不知道該律師心里會怎么想,內心會不會痛?律師辦案有時真應多角度多思維考慮案件,有時真要具有刑事思維。不專業,不是案件敗訴這么簡單的問題,有時會葬送當事人的人生。

話再說回來,現在夏某為什么要聯系我呢?為什么,還能為什么!咨詢當事人老夏都坐牢幾年了才想起我當初對他說的話,才開始后悔沒聽我的。

經朋友介紹,當事人老夏七八年前就有咨詢過我,主要就是一個問題,他這種情況,到底拿錢好還是拿房好?我當時建議就是拿錢最好,雖然實際收益會比拿房少一些,但快速不留任何后患。如拿房,牽涉到交房、收房、產權登記、產權變更等,夜長夢多。畢竟所謂代持協議在法律上都是無效的,后續如有糾紛,這樣的協議拿不上臺面,只能吃啞巴虧。而且,如深究,是有被以詐騙為名追究刑事風險的。

可惜,老夏沒聽我的,甚至后續糾紛也沒有找我。我也不知道為什么,可能當時沒有收咨詢費吧,免費得到的就是不值得珍惜。我能說什么,也只能唏噓一二,這就是命!

福州律師蔡思斌

2025年10月20日

]]>本案爭議焦點聚焦于兩點:其一,若贈與人去世前確已作出撤銷贈與意思表示但尚未通知受贈人,去世后其繼承人方才告知該撤銷事宜,能否產生撤銷的法律后果;其二,贈與人去世后,其繼承人能否向受贈人主張任意撤銷權,以及其發出《撤銷贈與告知書》的行為能否產生撤銷贈與的后果。

本案中,贈與房產始終未過戶至受贈人名下,且贈與人生前已明確作出撤銷決定,只是尚未送達至受贈人處便去世。此時繼承人在贈與人未明確禁止其傳達的情況下,應天然具備在贈與人去世后代為傳達其生前已形成但未傳達之意思表示的權限。故繼承人代為告知的行為具有法律效力。實際上,即使贈與人未明確作出撤銷決定,但其在無外部因素阻礙下長期怠于辦理過戶,亦可推定其贈與意愿發生了變化,繼承人同樣可據此主張撤銷。

關于繼承人是否享有任意撤銷權,現行法律并無明確規定,司法實踐中亦存在分歧。如(2022)京民再94號判決書法院觀點為:“繼承實際是權利義務一并繼承,在沒有明確規定贈與撤銷權專屬人身的情況下,撤銷權應當一并由繼承人繼承。”故繼承人有權任意撤銷贈與合同。而(2023)滬0117民初14752號判決書的法院觀點則相反,認為繼承人不得任意撤銷贈與:“任意撤銷權的權利人為贈與人本人,贈與人的繼承人并非任意撤銷權的主體。”

本案一二審法院裁判思路與(2022)京民再94號判決書相似。法院認為繼承人繼受范圍系被繼承人的“整體財產”,即繼承人在繼承財產的同時也繼承了對贈與財產的任意撤銷權。且是否繼續履行該贈與義務事關繼承人的財產利益,故法院認定本案中繼承人享有任意撤銷權,其發出《撤銷贈與告知書》的行為能夠產生撤銷贈與的后果。

?

案情簡介:

李美麗與張帥系戀人關系,戀愛期間,張帥三次出具贈與名下房屋給李美麗的書面協議,但始終未辦理過戶。2023年5月,在兩名好友見證下,由張帥口述、其家人錄制形成撤銷贈與的相關通知材料,且張帥在該材料落款處簽字、捺印。2023年6月,張帥去世,其母親徐老太于9月向李美麗發送撤銷贈予的相關通知,通知載明:張帥決定撤銷此前所有將房產贈與李美麗的文件,該類協議全部作廢。

李美麗認為張帥多次以書面形式作出了贈與房屋的意思表示,但因自身購房資質問題一直未過戶,贈與協議合法應有效,遂訴至法院要求徐老太繼續履行協議,并配合李美麗辦理過戶。徐老太辯稱,張帥在生前出具的贈予房屋的相關書面協議已經由其本人撤銷并通知李美麗,李美麗對房屋不享有任何權利。

法院觀點:

針對爭議焦點一,法院認為,綜合本案現有證據,徐老太在張帥去世后將張帥撤銷贈與的意思表示代為送達至李美麗處能夠產生撤銷贈與的相應后果。根據本案現有證據,張帥在其去世前確作出過撤銷贈與的意思表示……本案中,張帥生前所作的撤銷贈與意思表示系以非對話形式作出的有相對人的意思表示,撤銷贈與的意思表示雖然未在張帥生前到達李美麗處,但徐老太作為張帥的唯一第一順位繼承人,在張帥未明確否認其傳達權限的情況下,具備在張帥去世后代為發出意思表示的相應權限,現徐老太已將該意思表示送達至李美麗處,滿足了法律規定的生效條件。綜合上述因素,徐老太作為張帥的繼承人告知李美麗撤銷事宜,能夠產生撤銷贈與的法律后果。

針對爭議焦點二,法院認為,贈與人張帥去世后,其繼承人徐老太可以向李美麗主張任意撤銷權,徐老太發出《撤銷贈與告知書》的行為能夠產生撤銷贈與的后果。……從繼承內容來看,徐老太的繼受范圍系張帥的“整體財產”,同時包括積極財產和消極財產,屬于概括繼承。在并無法律明確規將贈與人的任意撤銷權利界定為“人身專屬權”的情況下,徐老太有權行使附屬于贈與合同的形成權,即撤銷張帥對案涉房屋作出的贈與。……此種情況下,應當允許其作出是否繼續履行的選擇,即是否行使任意撤銷權。綜合上述因素,徐老太在張帥去世后出具了《撤銷贈與告知書》并送至李美麗處,系以書面形式作出了撤銷贈與的意思表示,該意思表示滿足了法定生效要件,能夠產生撤銷贈與的后果。

本案中,徐老太已將張帥生前作出的撤銷贈與的意思表示送達至李美麗處且其自身亦同時作出了撤銷贈與的意思表示,案涉贈與合同已無法繼續履行。綜上所述,一審法院駁回李美麗的全部訴訟請求。

經上訴,二審法院維持原判。

案例索引:(2024)京01民終3195號,以上均為化名。

]]>本案女方在婚內出軌并與情夫生育一子,與原配離婚時約定賠6萬精神損失費,結果轉頭又想讓情夫買單。她自以為懂法能操作,結果卻被法院接連打臉,賠了婚姻又折錢。

女方第一招是主張共同侵權,遂向情夫行使追償權。她認為既然出軌是兩人一起干的,那精神損害賠償也該兩人一起扛。顯然她沒研究到《民法典》第一千零九十一條,離婚損害賠償是配偶之間的責任。女方系因其出軌,基于與原配簽訂的《離婚協議》而支付精神損害賠償,而情夫對原配并不負有法定或約定的賠償義務,也就不承擔連帶責任。故法院駁回了女方的請求。

二審時,女方搬出第二招,主張情夫構成債務加入。女方稱其與情夫的通話錄音可以證明,情夫曾認可他會承擔賠償,她才與原配達成離婚協議并支付協議金額。這就有點天真了,《民法典》第五百五十二條明確規定,構成債務加入必須通知債權人,或向債權人明確表態,但本案女方和情夫私底下是約好了,卻沒任何一方告知原配。錄音里是能體現情夫承諾,但具體承擔多少?怎么付?沒有任何紙質協議明確,全是口頭支票。所以法院再次駁回了女方訴請。

女方這波操作實在是太無知,出軌是她,認賠是她,追償也是她,情也偷了,錢還想著撈回來。最傻的是,她居然信任情夫到連一紙協議都不簽。結果和原配離了婚,和情夫對簿公堂,可謂是人財盡失。所以法律不是想鉆空子就能鉆的,尤其是出軌這種違背公序良俗的事,想靠小聰明逃避責任,只能落得個自作自受的下場。

案情簡介:

王燕與案外人老楊于2005年結婚,2023年4月協議離婚。離婚協議約定,因王燕在婚姻關系存續期間與杜強存在婚外情并生育一子,其承認存在重大過錯,自愿向老楊支付精神損害賠償金6萬元及作為補償的非婚生子撫養費12萬元,合計18萬元,并明確了分期支付計劃。

2023年4月2日,王燕再次打電話給杜強,協商應當支付案外人老楊費用的事宜,杜強表示該承擔的其會承擔,但表示其一下拿不出十萬,可以每年支付3萬直到結束,并多次要求王燕再與案外人老楊協商,談話最終雙方未明確具體金額。

4月14日,經法醫司法鑒定中心鑒定,杜強為該非婚生子的生物學父親。6月,王燕按離婚協議向老楊支付首筆10萬元款項。

王燕認為,該損害后果系由其與杜強共同侵權行為所導致,因此二人都應對老楊承擔侵權責任,遂向杜強追索其已支付的精神損害賠償6萬元。

?

二審法院觀點:

……本案的二審主要爭議焦點為:杜強應否承擔王燕訴請支付的6萬元精神損害賠償金? ……

本案中,王燕在《離婚協議書》承諾向案外人老楊支付精神損害賠償金60000元系基于其違背婚姻忠實義務,而杜強對于案外人老楊并不負有婚姻家庭中法定的精神損害賠償金義務,原判認定王燕不具備對杜強行使追償權的請求基礎并無不當。至于王燕二審中稱,通過王燕與杜強2023年4月2日的通話錄音內容,可明確因杜強在通話中認可承擔費用,王燕才與案外人老楊達成相應的離婚協議并且支付協議金額,杜強的行為構成債務加入,應予承擔支付責任的問題,根據《中華人民共和國民法典》第五百五十二條“第三人與債務人約定加入債務并通知債權人,或者第三人向債權人表示愿意加入債務,債權人未在合理期限內明確拒絕的,債權人可以請求第三人在其愿意承擔的債務范圍內和債務人承擔連帶債務。”之規定,本案的《離婚協議書》當事人為王燕與老楊,若杜強作為第三方加入該債務(即《離婚協議書》約定的補償款180000元),依據法律規定應通知債權人老楊,但本案現有證據不能證明杜強直接參與該《離婚協議書》內容的擬定,亦不能證明杜強明確向老楊表示其愿意承擔《離婚協議書》補償款的支付責任,且從王燕提供的2023年4月2日通話內容看,僅能體現王燕、杜強對于應否支付案外人老楊的費用進行過協商,杜強雖表示過會承擔支付責任,但具體承擔金額并未明確,而王燕、杜強之非婚生子起訴杜強支付撫養費的案件,已經另案進行裁決,故王燕所稱杜強構成債務加入的主張缺乏充足的事實依據,本院不予采信。綜上,原判不予支持王燕要求杜強支付精神損害賠償60000元的訴請并無不當,本院予以維持。

案例索引:(2024)黔01民終6845號,以上均為化名。

]]>《民法典》第一千零五十三條規定夫妻一方隱瞞重大疾病,另一方可撤銷婚姻。但《民法典》并未對具體的疾病類型進行規定。按照立法本意,此處重大疾病指的應當是嚴重影響當事人結婚意愿以及婚姻生活、后代遺傳類的疾病。司法實踐中,法院通常是依據《母嬰保健法》及《婚前保健工作規范(修訂)》進行認定。根據上述規定,重大疾病通常包括以下幾種類型:(1)嚴重遺傳性疾病:由于遺傳因素先天形成,患者全部或部分喪失自主生活能力,子代再現風險高,醫學上認為不宜生育的疾病。(2)指定傳染病:《中華人民共和國傳染病防治法》中規定的艾滋病、淋病、梅毒以及醫學上認為影響結婚和生育的其他傳染病。(3)有關精神病:精神分裂癥、躁狂抑郁型精神病以及其他重型精神病。(4)其他與婚育有關的疾病,如重要臟器疾病和生殖系統疾病等。本案中一方患有的精神分裂癥即屬于上述第三點范疇,因此另一方有權要求撤銷婚姻。

需要注意的是,撤銷婚姻必須在知道或應當知道起一年內提出,此期間為除斥期間,不適用訴訟時效中止、中斷或者延長的規定。值得一提的是,對于是否受五年最長除斥期間限制,最高院觀點傾向于認為:“如果適用《民法典》第152條第2款撤銷權消滅的客觀標準,對方在結婚5年后,即使知道了對方隱瞞了重大疾病也不能撤銷婚姻,則不符合該條尊重當事人婚姻自由的立法目的。”因此即便是五年后才知曉對方隱瞞疾病,仍可要求撤銷婚姻。

案情簡介:

田某與張某經由媒人牽線相識,在父母的催促下,二人相識十幾天后便登記結婚。結婚之后,田某發現張某有異常行為且長期服用藥物,心中起疑后在網上查詢藥物用途,發現該藥品用于治療精神分裂癥。經進一步查證,田某發現二人登記結婚前五年內,張某先后六次在某醫院住院治療,被診斷為精神分裂癥。田某認為,張某系在婚前隱瞞重大病情,導致自己未作出真實結婚的意思表示,遂訴至法院,請求撤銷婚姻關系。

?

法院觀點:

張某在婚前從未明確告知田某自己真實患病情況,系故意隱瞞。婚前隱瞞精神分裂癥而登記結婚,屬于《民法典》第一千零五十三條“隱瞞疾病的可撤銷婚姻”情形,即“一方患有重大疾病的,應當在結婚登記前如實告知另一方;不如實告知的,另一方可以向人民法院請求撤銷婚姻。請求撤銷婚姻的,應當自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內提出。”綜上,法院依法判決撤銷原告田某與被告張某的婚姻關系。

索引案例:山東高法公眾號《以抑郁癥掩蓋精神分裂癥登記結婚,另一方能否申請撤銷婚姻?》

蔡思斌

2025年10月13日

]]>盡管從產權登記看,女兒持有案涉房屋90%的份額,屬于法律意義上的多數份額權利人,原則上有權決定房屋的處分。但本案法院認為,女兒能獲得遠超其出資的份額,根本原因在于父母的大額出資具有贈與性質,其背后是父母對子女的親情關懷,相應子女也應履行贍養義務。

因此,當雙方出現家庭矛盾,女兒訴請分割此處父母名下唯一住房以取得完整產權時,其主張便與贈與背后的家庭倫理產生沖突。即使她承諾允許父母繼續居住,但在雙方有糾紛的情況下,父母擔憂女兒取得房產后可能將其變賣,導致自身可能面臨無家可居的窘境,具有現實合理性。女兒主張已經實質威脅到父母的基本居住權益。

法院最終以有違公序良俗為由駁回女兒訴請。明確了子女不能一方面享受父母贈與帶來的產權利益,另一方面又利用該權利損害父母的居住保障,此舉有違贍養老人的傳統美德。由此可見,在處置涉及父母養老的唯一住房時,產權份額并非唯一的決定因素,是否有違公序良俗也會納入法院考量。

尊重公序良俗、人文關懷是人民法院始終一以貫之的原則。福州市中級人民法院此前相關案例裁判觀點與人民法院案例庫案例不約而同,具體見蔡律師先前文章《子女起訴老人要求搬離子女名下住房,應先行支付安置費才可被支持-物權糾紛08》,均是基于贍養老人美德與公序良俗原則。而兩案類似關鍵事實是,本文案涉房屋為父母名下唯一房產,而此案父母無房產,案涉房屋為其唯一住所。因此兩案子女不論是訴請享有房屋全部份額還是要求父母搬離房屋,其主張均有損父母基本居住權益,故法院最終都不予支持子女方,要求子女須保障父母得到安置。

從兩案可以看出,法律賦予的權利須在公序良俗的原則下行使,以保障最基本的家庭倫理與生存權益,任何可能侵害父母居住權益的主張都將難以得到法院支持。

案情簡介:

劉勇、周蓉系夫妻,劉小美系二人獨生女。2012年11月,三人以人民幣28萬元價款共同購買重慶市某房屋。其中,劉勇、周蓉出資絕大部分,劉小美出資少部分。案涉房屋產權證書載明,劉小美(90%)、劉勇(5%)及周蓉(5%)按份共有案涉房屋。劉勇、周蓉名下僅有與劉小美共同購置的前述案涉房屋。

2014年6月2日,因就案涉房屋裝修發生爭議,劉小美通知劉勇、周蓉停止裝修該房屋。劉小美想要父母直接將其對案涉房屋享有的10%所有權份額過戶給自己所有,父母可繼續在該房屋居住或者到蘇州與自己共同居住,但劉勇、周蓉認為案涉房屋系養老用房,不愿前往蘇州與劉小美共同居住,也不同意將其享有的10%份額轉讓給劉小美。

劉小美認為,劉勇、周蓉未經其同意,擅自對該房屋進行裝修,損害其合法權利,遂訴至法院,請求判令:1.依法分割案涉房屋并由劉小美補償劉勇、周蓉2.8萬元后直接取得案涉房屋全部所有權;2.劉勇、周蓉賠償其擅自裝修給劉小美造成的損失5000元。

劉勇、周蓉辯稱:該房屋系劉勇、周蓉出資購買,屬于劉勇、周蓉共同所有,不同意將其擁有的房屋產權份額(10%)轉讓給劉小美。

法院觀點:

本案的爭議焦點為:劉小美請求分割案涉房屋并以補償相應價款取得父母對該房屋的份額,以實現對該房屋的單獨所有,人民法院應否支持。

《中華人民共和國物權法》第九十七條(現為《中華人民共和國民法典》第三百零一條)規定:“處分共有的不動產或者動產以及對共有的不動產或者動產作重大修繕的,應當經占份額三分之二以上的按份共有人或者全體共同共有人同意,但共有人之間另有約定的除外。”第九十九條(現為民法典第三百零三條)規定:“共有人約定不得分割共有的不動產或者動產,以維持共有關系的,應當按照約定,但共有人有重大理由需要分割的,可以請求分割;沒有約定或者約定不明確的,按份共有人可以隨時請求分割,共同共有人在共有的基礎喪失或者有重大理由需要分割時可以請求分割。因分割對其他共有人造成損害的,應當給予賠償。”根據上述規定,案涉房屋系劉勇、周蓉及劉小美三人按份共有,劉小美占份額90%,屬于占份額三分之二以上的按份共有人,有權決定案涉房屋的處分。然而,物權法第七條(現為民法典第八條)明確規定:“物權的取得和行使,應當遵守法律,尊重社會公德,不得損害公共利益和他人合法權益。”因此,劉小美訴請分割案涉房屋并以補償相應價款取得父母對該房屋的份額,以實現對該房屋的單獨所有,亦應考量是否符合社會公德,是否損害其父母的合法權益。

本案中,劉勇、周蓉與劉小美系父母子女關系,案涉房屋系雙方共同購買用于居住且系劉勇、周蓉名下唯一住房。購房時,劉勇、周蓉出資絕大部分,劉小美僅出資少部分。劉勇、周蓉將案涉房屋90%份額登記在劉小美名下,遠超出劉小美出資占比部分,具有贈與性質,系父母疼愛子女的具體表現。相應地,為人子女,不僅應在物質上贍養父母,滿足父母日常生活的物質需要,也應在精神上慰藉父母,善待父母,努力讓父母安寧、愉快地生活。當前,劉勇、周蓉與劉小美之間存在較深的誤解與隔閡,雙方生活習慣差距較大,劉勇、周蓉多年在本土生活,對居住地和居住方式的選擇應予尊重,二人不愿離鄉遠赴蘇州與劉小美共同生活,不應強求。劉小美雖承諾其取得案涉房屋全部財產份額后,仍可由劉勇、周蓉居住使用該房屋,但因雙方缺乏信任且案涉房屋屬于劉勇、周蓉唯一住房,劉勇、周蓉擔心劉小美取得完全產權后變賣案涉房屋而導致其無房居住,具有一定合理性。而劉勇、周蓉持有的財產份額價值較小,單獨轉讓的可能性不大。此外,劉小美既承諾案涉房屋由其父母繼續居住,則本案請求其父母轉讓財產份額并無實際意義,徒增其父母的擔憂,不符合精神上慰藉父母的倫理道德要求,反而可能導致父母子女關系惡化。

綜上,劉小美關于分割與其父母劉勇、周蓉共同購置的案涉房屋的請求,有違贍養老人傳統美德,可能惡化父母子女關系并損害其父母對案涉房屋的居住權益,人民法院依法不予支持。

案例索引:人民法院案例庫入庫編號:2025-16-2-054-001

]]>

本案男方給付彩禮后,雙方又簽訂同居協議。從協議內容來看,體現更多的是對男方進行限制,不僅約定男方必須每月給付4000元,還約定男方必須在一年內購房并給女方加名,雙方權利義務明顯不對等。

女方在簽訂同居協議時肯定是認為彩禮在收入到她名下后,自然屬于“各自名下的財產歸各自所有”的范疇,男方無權再要追回。但其忽略了協議內容明確規定的是“雙方同居期間。”而男方支付的彩禮并非女方同居期間取得的收入,不應納入同居協議調整范疇。因此根據《最高人民法院關于審理涉彩禮糾紛案件適用法律若干問題的規定》,女方應當返還大部分彩禮款項。

假設本案女方在協議中明確約定彩禮歸女方個人所有,男方不得要求返還,那結果是否會有所不同呢。筆者以為,彩禮性質目的在于締結婚姻,即便做此約定,同樣還是應當將彩禮視為是以締結婚姻關系為前提條件的贈與,如若雙方最終未能締結婚姻關系,女方還是應當返還彩禮,不宜機械認定女方無需返還。

案情簡介:

2022年臘月原告李某經劉某某介紹與向某某相識,2024年2月2日,雙方按當地風俗舉辦結婚典禮,李某于典禮當日將12萬元現金及金手鐲、金條交付向某某。

2024年2月7日,雙方簽訂同居協議,主要載明:男方李某,女方向某某,男女雙方現決定同居,對同居期間相關事項達成如下協議:一、雙方同居期間,各自名下的財產歸各自所有。二、同居期間男方從2024年3月20日起以銀行匯款方式(女方銀行賬戶:6***8)給付女方4000元/月以及將每月剩余工資打至該銀行賬戶中直至雙方登記結婚,該筆款項為男方贈與給女方;并男方承諾簽訂之日起一年內購買一套商品房并在房產證上署名女方名字,如男方沒有兌現該承諾則上述男方給付款項視為贈與給女方。三、雙方同居期間男方承諾應當如實向女方匯報相關活動(如;打麻將)并取得女方同意。四、雙方在同居期間,應盡互相幫助之義務。五、本協議一式兩份,自簽訂之日起生效,男女雙方各執一份,具同等法律效力。簽訂時間:2024年2月7日。

2024年2月23日,原告外出。未再繼續共同生活,也未再到民政部門辦理結婚登記。后原告起訴要求返還彩禮。

?

一審法院觀點:

婚約,亦稱訂婚或定婚,是男女雙方以將來結婚為目的而作的事先約定。彩禮是指以結婚為目的,按照當地風俗習慣,一方或其家庭成員給付另一方的禮金及貴重財物。男女雙方未辦理結婚登記手續,當事人請求返還按照習俗給付的彩禮的,應當予以支持。依照《最高人民法院關于審理涉彩禮糾紛案件適用法律若干問題的規定》第六條“雙方未辦理結婚登記但已共同生活,一方請求返還按照習俗給付的彩禮的,人民法院應當根據彩禮實際使用及嫁妝情況,綜合考慮共同生活及孕育情況、雙方過錯等事實,結合當地習俗,確定是否返還以及返還的具體比例。”在案證據顯示李某給付的彩禮有:12萬元現金及金手鐲、金條(金手鐲、金條共計40克),戒指一枚,手表一只。考慮原、被告共同生活的時間不長,且無證據證明一方存在過錯,一審法院酌定由被告向某某向原告李某返還彩禮100000元。

二審四川達州中院觀點:

本院認為,李某于2024年2月按當地風俗舉辦結婚典禮時給付向某某的12萬元現金及金手鐲、金條系基于婚約習俗的附條件贈與,符合彩禮性質,目的在于締結婚姻。根據《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民法典>婚姻家庭編的解釋(一)》第五條第一款“當事人請求返還按照習俗給付的彩禮的,如果查明屬于以下情形,人民法院應當予以支持:(一)雙方未辦理結婚登記手續;……”的規定,本案中,在雙方當事人未辦理結婚登記手續的情形下,向某某應向李某返還彩禮。雖雙方當事人在舉辦結婚后簽訂的《同居協議》約定“雙方同居期間,各自名下的財產歸各自所有”,但該約定約束的是同居期間的財產,對李某先前給付的彩禮無約束力,不能規避向某某返還彩禮的法定義務,向某某提出李某給付的戒指、手表、手鐲、金條、禮金已為上訴人所有不應返還的上訴理由不能成立,本院不予支持。

索引案例:(2025)川17民終966號

]]>

本案法院觀點其實很清晰,執行法官任務是落實判決書上已經寫清楚的內容,而不能去認定這筆債的性質到底是不是夫妻共同債務。這涉及到執行權行使的一般原則,即“法無授權即禁止”。執行權屬于公權,對于公權而言,只要法律沒有授權就是被禁止的,它的權力邊界必須嚴格依照法律的規定。

本案申請執行人請求追加債務人配偶為被執行人,超出了《最高人民法院關于民事執行中變更、追加當事人若干問題的規定》所明確列舉的追加范圍。該規定僅針對被執行人為法人或其他組織的情形,自然人配偶不在可追加范圍,因此法院不予支持。

正確的做法是,債權人需要以配偶為被告,另行提起夫妻共同債務確認之訴,讓法院通過判決書明確認定該筆債務性質屬于夫妻共同債務后,再以生效判決為執行依據,要求法院執行他們夫妻二人的財產。

案情簡介:

某村委會與李帥買賣合同糾紛一案,李帥與張梅系夫妻關系。

某村委會于2017年將扶貧資金共計22萬元以合作形式向李帥所有的某合作社轉款用于養殖。2020年6月10日,雙方簽訂《分期付款協議書》,由李帥分五期償還借款,李帥在償還6萬元后,剩余借款16萬元到期后未履行還款義務。

某村委會訴至法院,法院于2022年7月25日作出判決,由李帥償還某村委會本金16萬元及逾期利息。判決生效后,李帥未履行生效法律文書確定的義務,某村委會于2022年11月3日申請執行。

執行過程中,法院查封登記在被執行人李帥名下位于成都市房屋一處,該房屋設置抵押,暫不具備處置條件,被執行人李帥無其他可供執行財產,遂于2022年12月28日終結本次執行程序。

被執行人李帥尚有案款16萬元,申請執行費2300元未履行。2023年2月27日,某村委會認為李帥所欠債務發生在夫妻關系存續期間,根據《最高人民法院關于適用<婚姻法>若干問題的解釋(二)》第二十四條關于“債權人就婚姻關系存續期間夫妻一方以個人名義所負債務主張權利的,應當按夫妻共同債務處理。”的規定,請求追加被執行人李帥的配偶張梅為本案被執行人。

法院觀點:

執行程序中追加被執行人,意味著直接通過執行程序確定由生效法律文書列明的被執行人以外的人承擔實體責任,對各方當事人的實體和程序權利將產生極大影響。因此,執行程序中追加被執行人,必須遵循法定主義原則,即僅限于法律和司法解釋明確規定的追加范圍,既不能超出法定情形進行追加,也不能直接引用有關實體裁判規定進行追加。在《最高人民法院關于民事執行中變更、追加當事人若干問題的規定》中僅針對被執行人為法人及其他組織的,可以在民事執行程序中追加相關案外人作被執行人,并無關于在執行程序中可以追加自然人的配偶或者原配偶為被執行人的規定,除非作為被執行人的自然人死亡或被宣告死亡,申請執行人申請變更、追加該公民自然人的遺囑執行人、繼承人、受遺贈人或其他因該公民死亡或被宣告死亡取得遺產的主體為被執行人,在遺產范圍內承擔責任的,人民法院予以支持。

另外,某村委會稱被執行人李帥所欠申請人債務發生在夫妻關系存續期間,應當按夫妻共同債務處理,《中華人民共和國民法典》第一千零六十四條對夫妻共同債務作了規定,其中對夫妻一方所負債務,必須經配偶事后追認的共同意思表示所負的債務,或者為家庭日常生活需要所負的債務,方可認定為夫妻共同債務。但該條規定屬于人民法院解決當事人民事爭議確定民事責任所依據的裁判規則,不屬于執行權的授權性規定。執行權具有公權性質,應當遵循公權行使的一般原則即“法無授權皆禁止”。因此,執行程序中不能依據規定追加夫或妻一方為被執行人,應當告知債權人另行訴訟,取得針對被執行人配偶的執行依據后合并執行。

本案中,本院作出的已經生效法律效力的(2022)川2021民初3609號民事判決確定的還款義務人為李帥,并未確定李帥的妻子張梅承擔還款責任。故,某村委會要求追加張梅為(2022)川2021執3277號案件被執行人的請求,無法律依據,法院不予支持。

案例索引:(2023)川2021執異19號,人民法院案例庫入庫編號2024-17-5-201-003

]]>

我們曾在《戀愛分手后,對方同意給大額補償,怎么拿才穩妥?》一文中指出,“分手費”“青春損失費”等性質的分手補償,通常會因缺乏法律依據或違背公序良俗而不被法院支持,屬于不可強制執行的自然債務。即便簽了協議,若對方反悔,也很難通過訴訟主張。

但本案不同。雙方雖未領證,卻已舉辦婚禮并以夫妻名義同居多年。分手時,男方主動通過微信溝通,明確提出簽訂協議,愿支付女方120萬元,其中70萬元為欠款,50萬元為補償。這些聊天記錄成為了關鍵證據。

審理中,法院未將50萬元簡單認定為分手費,而是視作“男方承諾的因未結婚而產生的責任補償”。該認定系基于女方在此段關系中投入的時間、情感與經濟資源。如男方在分手時仍欠女方70萬元借款未還,便體現了女方的經濟付出。雙方雖未辦理結婚登記,但對外以夫妻名義共同生活,分手客觀上可能會對女方的社會評價與生活狀態造成影響。再加之女方為外地人,分手后需額外付出生活調整成本。因此出于對女方的權益保護,該補償具有合理性和必要性。

此外,協議本身符合法律要件。雙方自愿簽署、無欺詐脅迫、條款清晰,明確了款項性質、支付期限等,大大增強了法律效力。更重要的是,該補償不涉及婚外情等違背公序良俗的情形,而是基于一段公開、穩定的同居關系,因此未被認定無效。

最終,法院酌情將補償金額調整為40萬元,明確其不屬于情感債務,而是有效的合同約定,男方需繼續履行補償約定。

案情簡介:

沈帥與趙美于2018年6月左右相識,此后雙方同居,2020年5月雙方舉辦婚禮,但一直未辦理結婚登記手續。

2021年9月左右,雙方因感情不和分手。分手后,雙方于微信確認沈帥應支付趙美共120萬元,其中70萬元為借款,50萬元為補償款。同月10日,沈帥草擬《雙方協議書》一份,并催促趙美簽字。趙美不同意按該協議內容簽字。

次日,趙美起草《協議書》一份,載明“經男女雙方確認,男方總共支付給女方人民幣120萬元整,其中70萬元是作為男方支付給女方的欠款金額,鑒于男女雙方以夫妻名義在一起共同生活(舉行婚禮未領證),現因感情不和自愿分開,男方自愿給女方經濟補償人民幣50萬元。上述款項共120萬元整,男方承諾兩年內支付完。具體支付周期如下:……”

沈帥、趙美于2021年10月11日在協議上簽字。協議簽訂后,沈帥支付給趙美40萬元。此后,沈帥未按協議履行,趙美催要未果后,遂起訴至法院,釀成本案糾紛。

?

二審法院觀點:

本院認為,本案系合同糾紛,雙方當事人在二審中的爭議焦點在于以下三方面:一是案涉協議書的效力如何認定;二是案雙方是否就訟爭70萬元存在借貸關系;三是一審判決認定沈帥向趙美支付40萬元經濟補償款是否正確。

關于第一項爭議焦點。沈帥主張案涉協議書無效基于兩點理由:一是認為該協議書系沈帥受脅迫而出具。根據雙方的微信聊天記錄顯示,并未體現趙美脅迫沈帥簽訂協議書之內容,且從雙方交涉過程來看,沈帥也多次表示愿意支付協議書所涉款項,故其該項上訴主張不能成立。二是認為該協議書系基于解除非法同居關系所形成。雙方當事人一致陳述雙方已經辦理婚禮但未辦理結婚登記,故雙方之間應認定為非婚同居關系。但案涉協議書系雙方自愿簽訂,體現雙方之真實意思表示,亦未違反法律法規之禁止性規定,應認定為有效,沈帥該項上訴主張亦不能成立,本院不予采納。

……關于第三項爭議焦點。根據雙方的微信聊天記錄反映,訟爭50萬元并非沈帥所稱單純為結束同居關系而支付的分手費,而是雙方基于未能最終辦理結婚登記進行責任厘清后,由沈帥承諾支付給趙美的補償款,一審判決基于雙方同居關系持續時間、當事人的過錯程度以及給趙美造成的影響等因素考量,酌情認定由沈帥支付趙美40萬元并未失當,本院予以照準。

案例索引:(2022)浙06民終4340號,以上均為化名

]]>